怀袖雅物,扇行天下苏扇制作技艺国家级

|

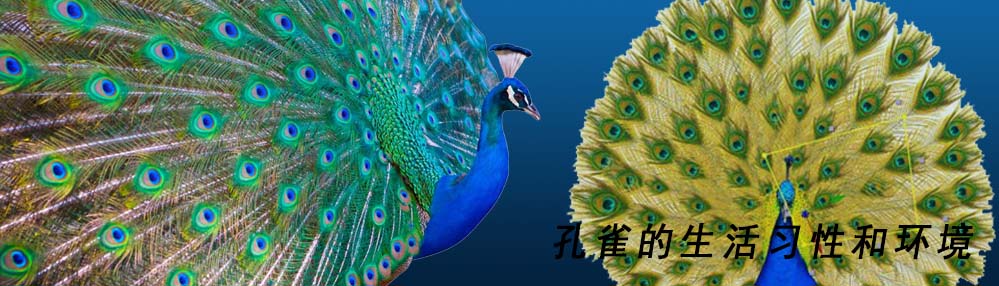

苏扇是苏州折扇、檀香扇、绢宫扇、纸团扇的总称。苏扇制作技艺集造型、装裱、雕刻、镶嵌、髤漆等精湛技艺于一体,历来是文人雅士不可或缺的掌中宝物。在苏扇中,折扇因其小巧高雅、制作精良而备受文人青睐。苏州折扇生产始于南宋,元、明两代名家辈出,特别是水磨玉骨折扇的问世引得名家们纷纷在扇面上题诗作画、在扇骨上雕刻,苏州折扇也由此形成了精细雅致风格。清代顺治年间苏扇成为皇家贡品,苏州制扇业也由此大兴。年苏扇制作技艺被列为国家首批非物质文化遗产,以制作折扇而闻名于世的徐义林也获评苏扇制作技艺国家级代表性传承人。 徐义林年10月出生于扬州广陵区霍桥乡霍桥是扬州著名的水运码头,船来船往很是繁忙,在扬州当地有“小上海”美誉。然而,在那个民族灾难深重的年代,徐义林儿时的记忆带给他的却是一次又一次生死离别的苦痛。先是在哈尔滨经商的爷爷在一次步行中命丧日本人的炮火。为了生存,父母也离开家乡到上海、苏州谋生。一次,思母心切的小义林跑到上海找母亲,与母亲乘坐的卡车也差点被日机击中,险些丧命。经历此次险遇,母亲再不敢将儿子留在身边,小义林于是又被送回老家与奶奶相依为命。奶奶为了孙子将来有一个好的前程,将小义林送进私塾学文化,后因付不起学费,小义林便辍学回家与奶奶蜗居在草棚里,下河捞鱼摸虾贴补家用。 年,也就是小义林15岁那年,出于对孙儿将来生计考虑,奶奶将他送到苏州父亲那里。徐义林父亲当时在皮市街经营一家做丝绸被面的小铺,徐义林先是跟随父亲学做被面。那时用电很紧张,停电也是常有的事,父子俩手中的活儿也常常因此而中断。饱受停电之苦的父亲于是将儿子送进桃花坞大街胡汉东扇庄学做扇子,只因那是个没有电照常可以干的活儿。当时桃花扇大街上集中了十多家做扇子的铺子,竞争也很激烈。店铺老板对学徒要求也很严格,那时拜师都要写保证书。学徒一般以三年为期,如果坚持下来,师傅不但不收学徒钱,平时还会管饭;如果半途而废,那就要补偿师傅一笔钱。当时,与徐义林一起学徒的有七八个人,最后只有他与另外两个人坚持了下来。当然,这也是他刻苦努力的结果。当进店里,胡师傅就对他与另外几个学徒训话说:“带你到世上的是父母,给你饭碗的是师傅!你们只有好好学,将来才有出路!” 学徒的生涯是很辛苦的。俗话说:“三分手艺,七分工具”,说的是学手艺必须要有好的工具。制扇工具都是店家订做的,但磨刀这活儿还得学徒自己干。初学时,有时刀磨得不够锋利容易打跳,手也常常被跳刀切得鲜血淋漓。如果活干得不好,师傅还会用做扇用的竹子敲打。不过,徐义林学徒几年里因为表现优秀,非但没有挨过师傅打,还得到过两件衣服的奖励。三年出师后,徐义林因出得一手好活,便被胡汉东留了下来,成为胡汉东扇庄一名正式员工。 年,胡汉东扇庄在公私合营的浪潮中与其他十多家手工制扇作坊合并后来又成立苏州扇厂,徐义林也随之成为苏州扇厂一名制扇技师。 那时,厂里经常进行制扇评比,然后编码进行展示,由厂领导与老师傅进行评比打分,扇骨不平、大小不均都是要扣分的。别人做的扇子常常只能得五六十分,而徐义林做的扇子无论是男扇还是女扇每次都是一百分。那时厂里实行按件取酬,徐义林因扇子做得又快又好,所得收人也比别人多了许多,这也是他如今谈起来引以为自豪的事。 “文革”爆发后,工艺扇子被视为“时资修”而遭停产,但徐义林从来也没有停止过对工艺扇制作技艺的钻研。他说:“传承了数百年的制扇技艺不能在我们这辈人手中失传了。”他相信,总有一天,扇子的春天会到来的,他也在期盼着这一天的早日到来。 年金秋时节,十年浩劫结束了。在漫长的等待后,扇子的春天终于来临了,苏州扇厂也恢复了工艺扇的研制与生产。徐义林因有一手制工艺扇的绝活被调入厂设计室,专门从事工艺扇的打样、研制与创新。他设计的一款水磨折扇做工讲究,打开如孔雀开屏股华彩艳丽,他于是给它取了个美丽的名字“孔雀牌”水磨折扇。该产品一经推出便大受市场欢迎,曾获省轻工产品奖,苏州扇厂也将“孔雀牌”定为厂里的注册商标。徐义林还曾用象牙、乌木、紫檀木三种材料做过白黑赤三把折扇,并取名为“刘关张桃园三结义”。 年,苏州扇厂为了参加广交会交给徐义林一项大任务:制作十把2米长的折扇。虽然只有十把,但由于体量大,义林为此还是费了不少周折。首先是选材难度大,因为要找到高度、树形都符合要求的材料并不是一件容易的事,而且那时使用这些材料还要层层报批才行。在制扇骨中最为考验功力的工序就是刀边,这十把大扇打磨也比普通扇骨费上好多倍精力,每一项工艺制作都是一次挑战。为了制作这十把大折扇,徐义林一连忙乎了好多天。当这十把巨扇在广交会上率先依次打开时,扇面上的园林图案犹如一幅长卷在人们面前徐徐展开,整个会场顿时响起了热烈的掌声。这十把巨型折扇也当场被客商订购一空。不到苏州便可观苏州园林、领略苏扇之美。展出期间,前来观看这十把巨型折扇的人也是络绎不绝。 20世纪80年代也是苏州工艺扇最为辉煌的时期,徐义林每年都要做很多扇子。曾几何时,由于受到外来文化及流行艺术等影响,工艺扇也日趋冷落,苏州扇厂销售也陷入低谷,最终难以为继于年关门大吉。 “好东西总会有人喜欢的”。苏州扇厂虽然倒闭了,但徐义林并没因此闲下来。当时北京荣宝斋有个姓袁的师傅来到苏州后偶然看到了徐义林用毛竹做的几把扇子很是喜欢,便找到他当即买了几十把,以后这位袁姓师傅每年都要来徐义林这儿买上好多。听说苏州有个制扇能手,不少艺人及相声演员闻讯也都前来请他做扇子。徐义林见自己做的扇子还有人喜欢便一直做了下来。 徐义林是个做事极其认真的人,他对制扇用材、每一道工序都很讲究。制扇材料使用最多的是安徽、浙江的冬竹,这些冬竹都是从数千根竹子中挑选出来的,称得上是制扇材料中的上上品了。在各种制扇材料中,徐义林对湘妃竹、梅鹿竹、黄花梨木尤为钟爱。在工艺折扇的制作中,徐义林对扇骨的制作所花心血最多。他根据传统折扇中的圆头、燕尾方、方根等三种基本形状以及相关记载创出了金鱼、花瓶、半圆、月牙、玉兰、双瓶、马牙琴、古方拱轮、直肩直方等数十种形状各异的扇骨。 虽然有把制扇的好手艺,但徐义林的徒弟出色的并不多,“做扇子是个技术活,也是辛苦活儿。虽然跟我要学做扇的人很多,但坚持下来的很少。我当初收的十几个徒弟,现在仍旧在做扇子的只有三四个人”,徐义林一脸苦笑说。不过,令他感到欣慰的是,他的两个儿子都子承父业,做起了扇子。大儿子徐志明在浙江竹子原产地开了一家扇厂,小儿子徐家东聪明勤奋,十多岁起就跟随父亲学做扇子,如今已是苏城制扇高手了。“想当初,家东开始跟我学制扇时也打过退堂鼓,好在我的鼓励下,他最终还是坚持下来了。现在他做的扇子有些比我做的还要好,连荣宝斋、朵云轩这些大牌商家都在与他合作,我的扇子不会失传了!”谈起自己的儿子,徐义林的脸上立马又灿烂起来。如今,徐家东在桃花坞大街开了个“东云堂”扇庄,虽然门面不大,却是爱好苏扇的藏家常常光顾的地方。 |

转载请注明地址:http://www.changshabdfsz.com/zgnmyzz/6628.html

- 上一篇文章: 把琥珀做成阴雕之后,展现出空灵之美文玩

- 下一篇文章: 安徽历史底蕴深厚的县级市,安徽简称皖